コラム

〈2025/04/01〉

顧問 渡部かなえ(神奈川大学人間科学部教授)

無償のはずの義務教育での教育費、保護者や教員に負担

神奈川大学 渡部かなえ

神奈川大学産官学連携研究事業

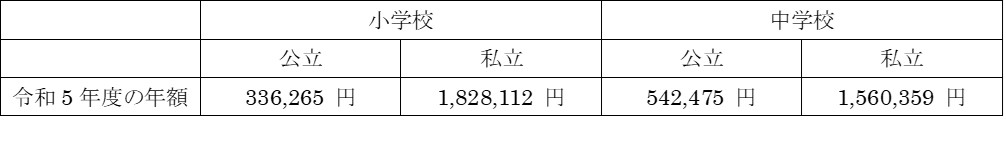

保育所や幼稚園の利用料が近年、やっと無償化されましたが(3歳から5歳まで。0~2歳児は、住民非税非課税世帯の子どもに限定)、義務教育(小学校・中学校)は無償と憲法で定められており、何十年も前から「義務教育は無償で全ての子どもに提供されている」ことになっています。しかし、実際には、算数セットや裁縫セット、書道セット等の教材や給食費(*自治体や学校によっては、無償化や備品化がなされています)、制服や部活動費、修学旅行費などの費用を保護者が負担しています。文部科学省の直近(令和5年)の「子どもの学習費調査」によると、1年間で公立小学校では約33万6千円、公立中学校では54万2千円の学習費が各家庭から支出されていました(参考資料1)。なお、私立の場合、小学校では公立の5.4倍、中学校では公立の2.9倍でした。

表1 小学校・中学校の学習費(年額) (参考資料1より作成)

これらの保護者が支払う教育費は決して少額ではなく、家庭の経済状態によっては大きな負担となって、子どもの教育を受ける権利や学ぶ機会が保証されないことが危惧されます。

保護者の教育費の負担を全くゼロにすることは難しいですが、自治体や学校によっては無償化や備品化(個人で持つのではなく、学校の備品として子供たちが借りて使う)がなされている給食費やセット教材は、どこの学校でも無償化・備品化できるよう、行政が支援を行うべきでしょう。また、制服や体操着など、成長期なのでちょうどよいサイズのものを着用できる期間が短く、指定品を着なくても(購入しなくても)差し支えないものは廃止することも必要でしょう。

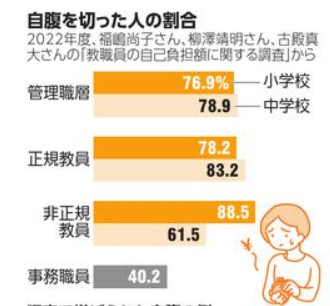

また保護者の教育費負担の軽減は、子どもや保護者だけでなく、教員を自己犠牲から守ることにも繋がります。2022年度の調査で、公立の小中学校の教員で教育費を自己負担した(自腹を切った)教職員は76%に達しています(参考資料2)。回答数が全体の59%と最も多かったのは教材費で最高額は100万円、回答数37%の修学旅行の下見や引率の旅費での最高額は18万2千円、給食費などの未納の肩代わりでは最高額8万円など、多額の自己負担を被った事例も報告されています。給食費を保護者が払っていない子どもには給食を食べさせない、教材費を払わない保護者の子どもには教材を与えない、というようなことはできないけれど、それを補填する方法や予算が学校に無いので、教員個人が負担するしかないという状況が長年にわたって恒常化しているのです。このような教員個人に犠牲的な負担を払わせる状況は教員を潰してしまいます。公立学校の教員のなり手が不足していることの背景には、このような、「子どものため」を思う教員への過剰な、そして見えない、心身の負担だけでなく経済的な負担もあると思われます。高等学校の無償化の議論が政府を中心に行われていますが、「無償とする」と憲法に明記されているが実は多額の見えない教育費が保護者や教員の負担となっている小学校・中学校への支援の検討も急務です。

図1 公立の小中学校で自腹を切った教員(参考資料2より引用)

【参考資料】