コラム

〈2025/03/04〉

顧問 渡部かなえ(神奈川大学人間科学部教授)

ゲームでADHD増悪、なのにADHDの治療にゲーム?!

神奈川大学 渡部かなえ

神奈川大学産官学連携研究事業

2019年、世界保健機構(WHO)はゲームへの依存で日常生活が困難になるゲーム障害を病気と認定しました(参考資料1)。ゲーム依存症に陥る可能性はどの子どもにもありますが、注意欠如多動症(ADHD)子は、そうではない子に比べてより危険性が高いことが指摘されています(参考資料2)。

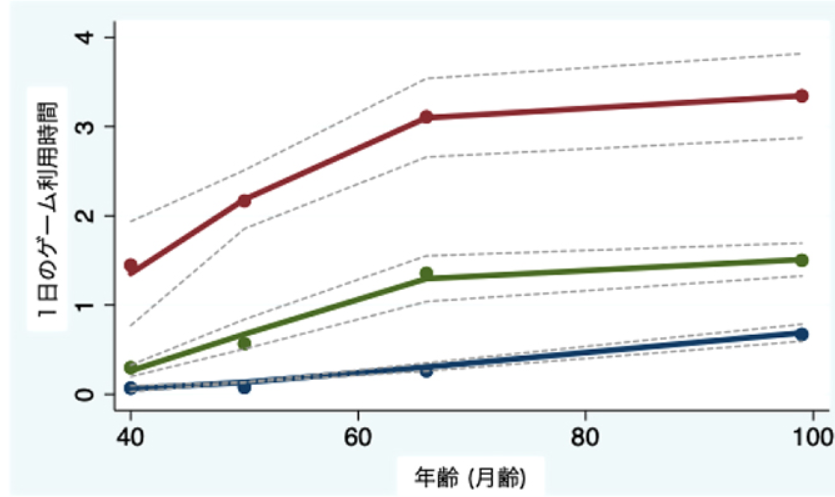

図1:3歳から9歳までの1日のゲーム時間の変化(参考資料2)

3~9歳の子どもでゲーム利用時間の変化を調べたところ、①それほど長くならない(グラフの青線)、②中程度かつ徐々に増える(グラフの緑線)、③顕著に増加(グラフの赤線)の3つのパターンがあり、ADHDに関連する要因を持つ子どもはゲーム利用時間が急激に長くなりやすいパターン③を示すことが分かりました。

ADHDとは、落ち着きがなく、順序立てて行動することが苦手であったり、待つことができない、行動の抑制が困難などの症状で日常生活に困りごとが生じている状態です。これらの症状は2歳から7歳くらいで目立ち始めます。これらの症状の特性で、長期にわたって日常生活や学校生活に支障が出て困っている場合は対応が検討されます。

これまで適用されてきた対応は人的な支援や配慮でしたが、2025年2月に、子ども向けのADHD治療アプリの製造販売が厚生労働省で承認されました。スマホやタブレット端末でゲームを行うことで、ADHDの症状を改善するというものです。

ADHDの子どもは、ただでさえゲーム依存になりやすいのに、治療という名目でゲームを積極的にやらせることが本当に良いのか、筆者は不安を感じています。じっと座ってゲームをずっとやっている状態は、一見、多動が抑えられて集中している(注意欠如の状態ではなく集中できている)ように見えますが、これはゲームに耽溺している依存状態ではないでしょうか。

ADHDに関連する要因を持つ子どもでも、兄弟や遊びを通して社会的な交流ができる仲間がいると、ゲーム依存の危険性は緩和される可能性があることが示唆されていますし(参考資料2)、小学校高学年以降の思春期になるとADHDの特性を持つ子どもも落ち着いてくる傾向があるので、子ども自身が困っていることがあればそれへの適切な支援を行いながら成長を見守っていくべきではないかと思います。「じっと座っておとなしくゲームをしている」状態なら、困りごとを引き起こさないかもしれませんが、それは周囲の大人が困ることがその時は起こらない、というだけで、その子自身にとってはADHDの症状を覆い隠すことと引き換えにゲーム依存症に陥って、生涯に渡るとても大きな困った状態に陥ってしまうのではないかと心配です。

【参考資料】