コラム

〈2025/01/07〉

主席研究員 桜井智野風

基本的な動きについて その3 「投げる」

男女差の激しい難解な活動

「プロ野球投手の投げる球の速さは時速150㎞位ということはご存じかと思います。では、皆さんのお子様が投げる球の速さはどれくらいでしょうか?お子さんの手から離れたボールが、5mくらいの距離をフワッと1秒くらいかけて飛んだとしましょう。これを計算すると時速18㎞位になります。えっ、結構速いと思われるかもしれません。我々が歩くスピードは時速5㎞程度ですから、お子さんは大人の歩く速さの約3倍以上の速度でボールを投げていることになります。

私たちの遠い先祖が「投げる」という動作を行い始めたのは、このように身体の活動するスピードの何倍もの速さで物体を移動させることが出来るということに気が付いたためであろうといわれています。

さて、では私たちの投げる動作の発達とはどのようなものなのでしょうか?

ものを「触る」→「持つ」→「放す(落とす)」→「転がす」→「投げる」といった発達段階を経ていきます。物体の動きがどんどんと速くなり複雑になるのがわかると思いますが、これをコントロールする彼らの脳はより複雑な動きをしなくてはならなくなります。この物体を「投げる」ためには、指や腕をコンマ何秒といった短い時間の中でタイミングを合わせて動かす必要がある上に、その物体を追いかける「目」の動きも速くなる必要があります。つまり、投げるという動作は彼らの脳の「難しい動きがしたい!」という欲求の現れなのです。おもちゃに限らず食事の際に使っていたスプーンや食器に至るまで、すべての物を投げたがります。この時は「難しい動き」が成功していることを認めてあげることで、彼らの脳はより高度な「『投げる』の次のステップ」に向かうことが出来るかもしれません。

さあ、幼児となった彼らの次のステップは、全身を使って「投げる」ことです。

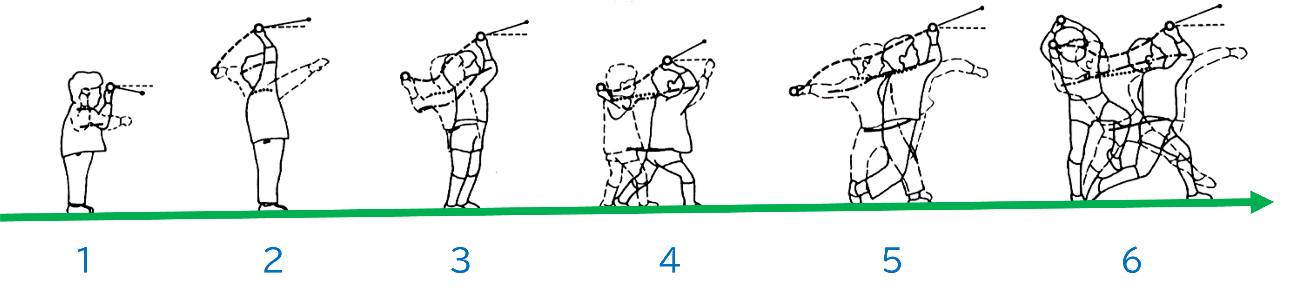

下図をご覧ください。最初は肘から先だけで紙飛行機飛ばしのように投げますが(1)、徐々に腕を伸ばし(2)、身体をそらし(3)、投げる手と同じ脚を踏み出します(4)。次に投げる手と反対の足を踏み出せるようになり(5)、完成型として振りかぶり動作が入ります(6)。この段階のいくつかを飛び越えて出来るようになるお子さんもいらっしゃるかもしれませんが、通常はこの過程を経ることで、脳は「投げる」という行動を整理していくのです。まずはお子さんがどの段階であるのかを理解することで、次のステップに期待をして、できれば褒めてあげてください。彼らの脳と身体は進化を続けます。

桜井(1992)より改図

ただ、現在の発育発達学の研究では、投げる動作には明確な男女差が存在することがわかっています。どの年齢においても男の子の方が女の子よりも優れており、3歳頃から性差は拡大し6歳ではその違いが顕著になると言われています。これは、生活習慣や兄弟の有無にも大きな影響を受けないこともわかっています。

「投げる」という動作は非常に複雑な過程を経て発達していきます。そのため、男女差を含め個人差が大きく劣等感を持つ子供もいたために、日本における学校教育の中で「別に投げられなくてもいいのでは…」という考えのもと、小学校・中学校で教えることをやめてしまった時代もありました。しかし、投げるという動作は「運動と脳の発達」という観点からみても非常に重要なことが明らかになってきて、再び学校教育のプログラムに入ってきています。幼児期は、皆が一斉に「投げる」動作を獲得するためのスタートラインに着きます。お父さん、お母さんは、是非、お子さんには積極的なスタートをさせてあげてください。

参考文献: 桜井伸二『投げる科学』, 東京, 大修館書店(1992)