コラム

〈2024/12/27〉

顧問 渡部かなえ(神奈川大学人間科学部教授)

乳幼児のスクリーン・タイム

神奈川大学 渡部かなえ

神奈川大学産官学連携研究事業

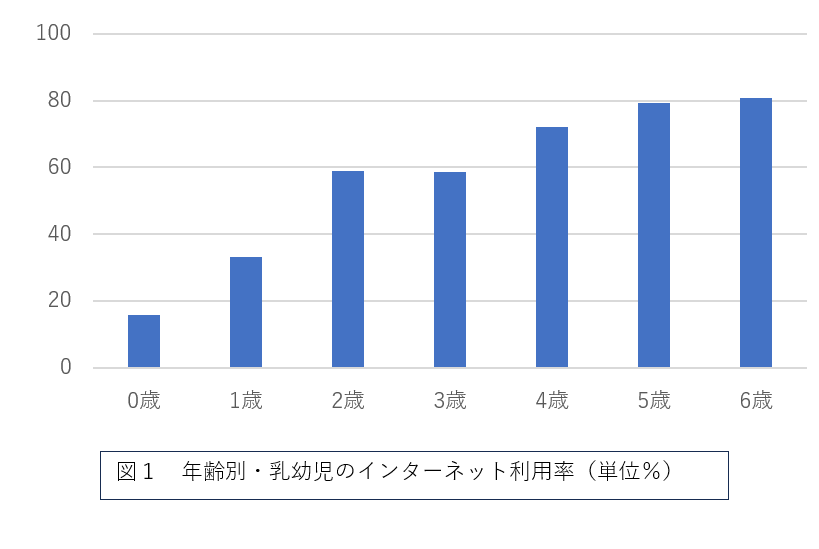

2017年に、ゼロ歳児の約20%が毎日スマホで動画などを見ているという調査結果が公表され(参考資料1)、スマホ育児が急速に浸透している状況に、保育関係者は大きな衝撃を受けました。その後、コロナ禍による外出制限などの影響で、大人だけでなく子どももスマホ利用をはじめとするスクリーン・タイムがさらに長くなり、外遊びなどの実体験とのバランスや生活リズムにいっそう深刻な影響が及ぶ懸念が生じました。WHO(世界保健機構)は、子どものスクリーン・タイムについて、1歳以下の利用は推奨されないし、2歳~4歳も1時間未満とする、としていますが(参考資料2)、厚生労働省の「青少年のインターネット利用環境実態調査」の最新の報告(令和5年:参考資料3)によると、日本の子どもは、0歳は15.7%、1歳は約3割、2~3歳は6割弱、5~6歳は約8割がインターネット利用などのスクリーン・タイムに費やしてます(図1)。

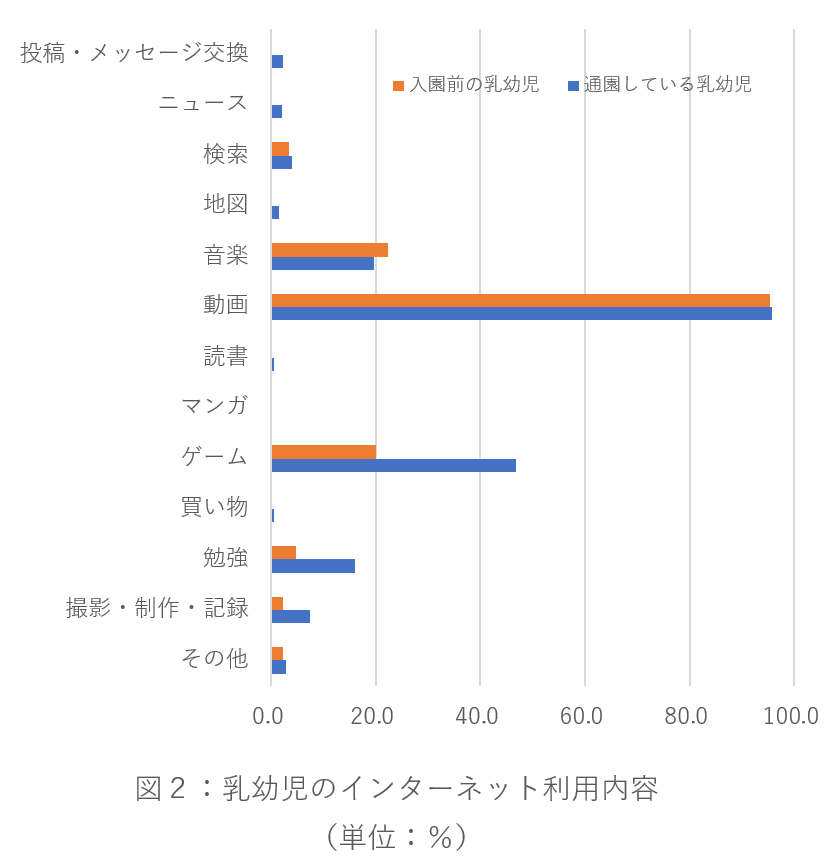

日本の乳幼児のスクリーン・タイムでのインターネット利用内容は(図2)、入園前の子どもも通園中の子も、動画閲覧が95%以上と圧倒的に多く、次いでゲームが多くなっていました。ゲームは、入園前の子どもは20%ですが、通園中の子どもは倍以上の46%で、小学校以降、年齢や学年が上がるにつれてゲーム依存の子どもが増えている現状につながっていると思われます。

5歳以下の子どものスクリーン・タイムを制限し、場合によっては無くして、もっと体を動かして、もっとよく眠ることで育まれる良い生活習慣は、成長期と成人後の肥満や疾病予防に繋がると、WHOは述べています(参考資料2)。

しかし、日本では、2歳で既に13.3%、3・4歳児で14%以上の子どもがスマホを手放せなくなっている「スマホ依存」に陥っていることが、2018年の調査で明らかにされました(報告は2019年:参考資料4)。様々な健康リスク、発達に及ぼす負の影響が懸念されるスマホなどのデジタル機器を子どもに見せること・使わせることに、健康や保育・教育の専門組織や専門家が警鐘を鳴らしています(参考資料2、4)。スマホ育児を行っている保護者は育児ストレスが高く、スマホに育児を頼らざるをえない状況に陥っている可能性があります。また、そういった保護者は自身がスマホ依存になっていて、保護者が携帯電話などの画面を見ていて、子どもへの注意が散漫になったり、子どもと顔を見合わせての直接の会話やコミュニケーションをしていないPSD(Parent screen distraction:参考資料5)の状態が頻発し、子どもへの影響が懸念されています。子どもの健やかな育ちのために、子どもと保護者双方のスマホ利用をはじめとするスクリーン・タイムについて、みんなで考えていく必要があります。

【参考資料】